私たちの暮らしに深く関わる「薬」や「食」のルーツをたどると、古代中国に辿り着きます。その原点とも言えるのが、『神農本草経(しんのうほんぞうきょう)』

ここでは、この古典を「いつ・どこで・誰が・何を」書いたのか、4つの視点(4W)で紐解いていきます。

When:いつ成立したのか?

薬の知識が文字になるまで

- 編纂されたのは、今から約1800年以上前、後漢時代(西暦200年前後)

- 実際の知識はさらに古く、戦国時代〜前漢にかけて民間で蓄積された経験がベース

- 中国最古の薬物学書とされ、後の『本草綱目』など多くの医薬書に影響

暦とのつながり

天体の運行にあわせて、365種類の薬物が紹介されており、自然との調和を重んじる思想が見られます。

Where:どこで生まれたのか?

中国全土を網羅したフィールドワークの結晶

- 主に黄河・長江流域を中心とした中国各地が対象

- 高山、湿地、草原、鉱山など、多様な地形と気候から薬材が収集された

薬材の内訳(全365種)

- 植物由来:252種(約7割)

- 動物由来:67種

- 鉱物由来:46種

Who:誰が書いたのか?

神話と現実のはざま

名称の由来である「神農氏」は伝説上の帝王。

百草を舐めて毒を試し、薬効を記録したとされる。農業と医療の始祖。

実際の編纂は?

多くの人々の知恵の集積と考えられます。

- 薬師(薬物の専門家)

- 学者(理論の体系化)

- 巫医(呪術・民間療法の実践者)

- 民間医(地域の経験知をもつ治療者)

口伝と実践によって継承され、やがて宮廷の医官がまとめ上げたとされます。

What:何が書かれているのか?

三段階の分類による薬のグレード

上品(じょうほん)─ 120種

- 無毒で長期服用が可能

- 養命・若返り・病気予防など、日常的な体調維持を目的とした薬

- 代表例:人参、霊芝、甘草、麦門冬

- 現代的には、アダプトゲンやサプリメントに通じる

中品(ちゅうほん)─ 120種

- 効能が高い一方で、毒性を持つものもある

- 病期や体質に応じた選択が求められる

- 代表例:当帰、茯苓、黄耆、麻黄

- 漢方処方や個別化医療の考え方に近い

下品(げほん)─ 125種

- 有毒性が高く、短期間・適切な使い方が前提

- 重病治療や毒の排出などに使われる

- 代表例:附子、大黄、巴豆、烏頭

- 劇薬や抗がん剤の元祖とも言える存在

君臣佐使──薬のチームワーク理論

『神農本草経』には、薬の配合理論として「君・臣・佐・使」の考え方が導入されています。

- 君薬:主役となる主要な薬

- 臣薬:君薬を補佐する薬

- 佐薬:毒性の緩和・補助的な効果

- 使薬:全体の流れを整える媒介的な役割

この理論によって、薬の相互作用や副作用を抑えつつ、最大限の効果を引き出す工夫がなされていました。

味と気──薬の性格を見極める知恵

- 五味:酸、塩、甘、苦、辛

- 四気:寒、涼、温、熱

調剤と服用法

- 調剤法:丸薬、粉薬、煎じ薬、アルコール抽出、外用薬など

- 服用タイミング:

- 胸より上の病:食後

- 腹より下の病:空腹時

- 骨や髄の病:夜間に服用

- 血脈・四肢の病:朝の空腹時

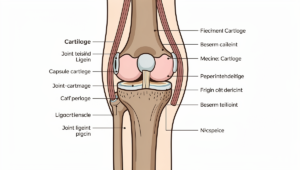

病名とその現代的対応

- 中風:脳卒中

- 霍乱:急性胃腸炎

- 消渇:糖尿病

- 癰腫・瘰癧:腫瘍・リンパ節炎

- 崩中・漏下:不正出血

- 温疫:感染症

- 虫蛇毒傷:毒虫・毒蛇による中毒

現代に活きる『神農本草経』の意義

応用の視点

- 個別化医療の源流

- 統合医療(東洋×西洋)の橋渡し

- 予防医学としての「未病」思想

- 薬の相互作用や配合の知恵

活用が期待される分野

- サプリメントや機能性食品の開発

- 天然物を活かした創薬研究

- 食養生や薬膳理論の基礎

- メンタルケアやストレス医学への応用

Conclusion

2000年前の人々が自然の中で試行錯誤しながら築いた薬草の知識。それが『神農本草経』には凝縮されています。

今を生きる私たちがこの古典を読み直すことで、「人間とは何か」「自然とどう共に生きるか」のヒントが得られるかもしれません。

Comments